13 novembre 2015 : 10 ans après

« La mémoire est un phénomène qui s’érode, il faut la raviver régulièrement ». Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015 au cours desquels 130 personnes ont été tuées, la rédaction d’Émile a tenu à retracer la construction de la mémoire collective autour de ces événements.

Par Lisa Dossou et Lise Mai

Dans le jardin mémoriel de la place Saint-Gervais, un chemin se dessine autour des blocs de granit sur lesquels est inscrit le nom des victimes. Ces six stèles, symbolisant les sites touchés par les attaques terroristes du 13 novembre 2015, émergent d’îlots végétalisés pensés pour accueillir la faune et la flore parisiennes. L’inauguration officielle du jardin aura lieu le 13 novembre 2025, date marquant les 10 ans des attentats, en présence du président de la République et des associations de victimes. Faire de la commémoration un acte collectif était un objectif partagé par les habitants des quartiers touchés et les associations de victimes, telles que 13Onze15 Fraternité et Vérité.

Sarah Gensburger, directrice de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, vivait en face du Bataclan lorsque les terroristes y ont perpétré l’attaque: « J’ai tenu pendant un an un blog sur la mémorialisation des attentats dans mon quartier, en tant que sociologue et habitante. C’est devenu un livre qui a été traduit. J’aime beaucoup le titre anglais : Memory on My Doorstep. »

La chercheuse travaille au croisement de la sociologie, de la science politique et de l’histoire sur les rapports entre mémoire, politique et société. Elle a notamment étudié les événements de novembre 2015, qui sont le sujet de deux de ses ouvrages – Mémoire vive : chroniques d’un quartier. Bataclan 2015-2016 (Anamosa, 2017) et Les Mémoriaux du 13 novembre (EHESS, 2020), qu’elle a codirigé avec Gérôme Truc.

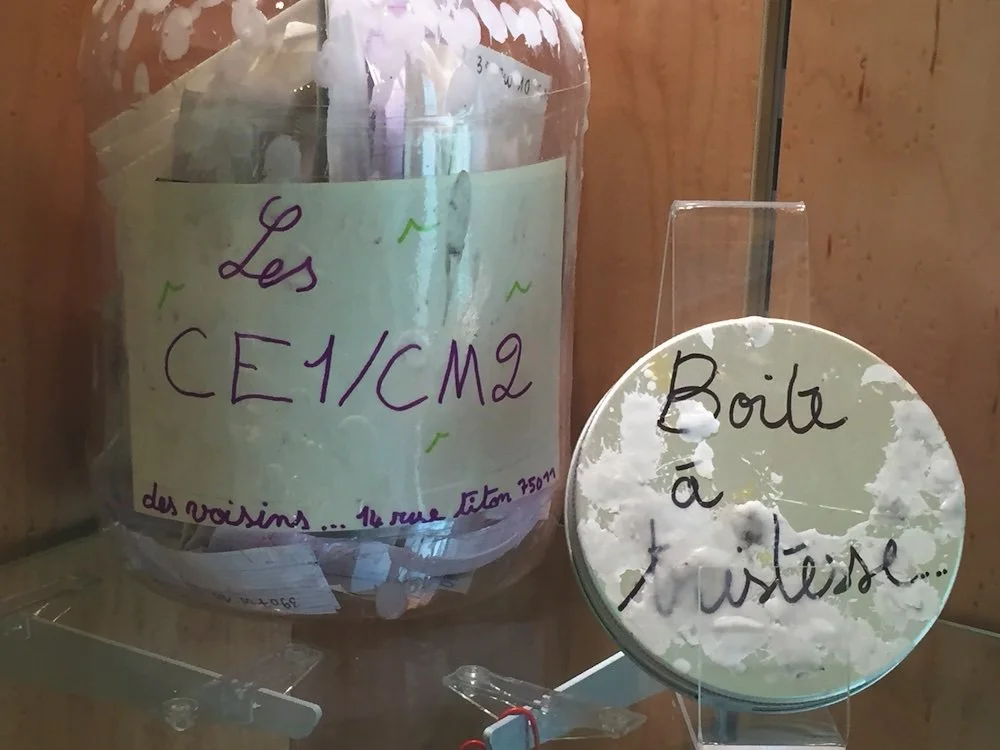

Mémoriaux des attentats du 13 novembre capturés par la chercheuse Sarah Gensburger :

Les dessins et lettres déposés sur les lieux touchés nourrissent d’ailleurs le projet d’un musée-mémorial du Terrorisme, autre initiative menée par les associations de victimes, qui verra le jour en 2027. « Novembre 2025 signe non seulement les 10 ans des attentats, mais aussi 10 ans d’action », déclare Juliette Reinhart, directrice de la communication de l’association 13Onze15.

En attendant, certains de ces hommages anonymes, ainsi que d’autres, collectés au moment des attentats de janvier 2015, sont exposés jusqu’au 7 décembre au Musée Carnavalet.

Le 13 novembre 2015, le Bataclan, le Stade de France (Seine-Saint-Denis), les terrasses de La Belle Équipe, du Petit Cambodge, du Carillon, de La Bonne Bière, du restaurant Casa Nostra et du Comptoir Voltaire sont touchées en série par des fusillades et/ou des attaques suicides revendiquées par l’organisation terroriste État islamique. La médiatisation de ces huit attaques, qui ont causé le décès de 132 personnes, dont deux se sont donné la mort dans les années suivantes, a eu tendance à s’atténuer au fil des ans: « La mémoire est un phénomène qui s’érode. Il nous appartient à tous de nous employer à ce qu’elle soit ravivée régulièrement », rappelle Philippe Duperron, président de 13Onze15 qui ajoute : « Beaucoup oublient que le 13 novembre, il n’y a pas eu qu’un attentat au Bataclan, mais un attentat sur différents lieux. C’est un point sur lequel nous sommes très attentifs, notamment parce que les journalistes ont tendance à faire ce raccourci, qui occulte les autres victimes. » La question du lieu a d’ailleurs été un sujet pour choisir l’emplacement, non seulement du jardin mémoriel, mais aussi des plaques commémoratives portant le nom des victimes. « L’enjeu est difficile, car les lieux touchés sont économiques – salle de concert, restaurants – explique Sarah Gensburger, donc les plaques ont été posées à proximité. Par exemple, celles du Petit Cambodge et du Carillon sont sur l’hôpital Saint-Louis. »

Les associations de victimes comme 13Onze15, mais aussi Life For Paris ont également joué un rôle majeur lors du procès de ces attentats qui s’est tenu de septembre 2021 à juin 2022; 13Onze15 a notamment organisé une réunion préparatoire et édité un glossaire pour rendre intelligible à tous ce qu’est le procès, quels sont les acteurs et leurs rôles, le déroulement d’un procès pénal d’assises d’une telle envergure... Il s’agissait aussi de représenter, en tant qu’association, les victimes: « Ça n’était pas une évidence puisqu’en principe, seules pouvaient se constituer parties civiles dans un procès des associations ayant plus de cinq ans d’existence, ce qui n’était pas notre cas. Il a fallu, en 2016, qu’un texte spécial autorise les deux associations fraîchement constituées à se constituer partie civile», indique Philippe Duperron. »

Une patrimonialisation inédite

Après le procès, plusieurs mesures d’aide aux victimes ont été mises en place par l’État. Celles-ci sont notamment indemnisées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). « Le système d’indemnisation français est très élaboré. Au niveau européen, c’est l’un des plus avancés et des plus efficaces », remarque Philippe Duperron. Le président de 13Onze15 constate que le combat des associations a permis une prise en charge plus globale, prenant en compte à la fois les aspects sanitaires, de santé mentale et physique pour les personnes blessées, une aide au retour à l’emploi et des aides au logement pour les personnes en situation de handicap. Deux préjudices ont aussi été introduits par la Cour de cassation, permettant la reconnaissance des souffrances des victimes. Un terme qui, comme le rappelle Philippe Duperron, désigne non seulement les rescapés, mais aussi les personnes endeuillées après la perte d’un proche. D’une part, le préjudice d’angoisse de mort imminente qui caractérise celle à laquelle ont été confrontées les personnes menacées de mort. D’autre part, le préjudice d’attente des proches, qui tente d’indemniser « cette angoisse à laquelle ont pu être confrontées les personnes dans l’ignorance de ce qui avait pu advenir à leurs proches », précise Philippe Duperron. Il estime que les associations ont eu un rôle majeur dans la reconnaissance de ces préjudices.

Ces initiatives incarnent la volonté des membres de 13Onze15 de « n’être pas que des spectateurs, mais aussi des acteurs de [leur] propre devenir », comme l’explique le président de l’association. Elle organise d’ailleurs le 4 novembre, à la Maison de la chimie, un colloque où sont notamment invités Denis Peschanski, Hugo Micheron ou encore Myriam Benraad, qui interviendront au cours de tables rondes autour de sujets liés à la mémoire, à la prévention de la radicalisation, à l’état de la recherche sur le sujet à l’international... Une occasion de prendre du recul sur les actions menées au long de ces 10 années, par les associations, mais aussi par le monde de la recherche et l’État, avec un regard critique que permet l’indépendance financière de l’association. Selon Sarah Gensburger, les commémorations pour les 10 ans du 13 novembre s’inscrivent ainsi pleinement dans le « nouveau temps mémoriel enclenché par ces événements qui consiste notamment en une politique de patrimonialisation qui n’existait pas auparavant ».

Un « nouveau temps mémoriel »

Évoqué par Sarah Gensburger, celui-ci se traduit par de nouvelles chronologie et topographie de la mémoire du terrorisme. Les premières plaques commémoratives apparaissent dès le mois de novembre. Dès 2016, une médaille nationale de reconnaissance des victimes du terrorisme en France depuis 2006 est créée par décret et par la suite étendue aux victimes depuis 1974. En 2019, une date nationale d’hommage aux victimes de l’ensemble des attentats ayant touché la France est instaurée: le 11 mars, en référence à la journée européenne d’hommage aux victimes du terrorisme, elle-même créée suite aux attentats de Madrid du 11 mars 2004. C’est l’occasion, chaque année, pour les politiques, de faire des discours, ceux-ci étant par contre absents le jour du 13 novembre, dédié uniquement aux victimes. Le projet de musée dirigé par l’historien Henri Rousso, d’abord prévu à Suresnes, a rencontré plusieurs difficultés pour trouver un lieu définitif qui sera finalement annoncé prochainement par les acteurs de ce projet.

Cet article a initialement été publié dans une version courte dans le numéro 34 d’Émile, paru en novembre 2025.