Julia Clavel, de l’Élysée à l’écriture

Rencontre avec Julia Clavel (promo 15), ancienne conseillère à l’Élysée et à Matignon, aujourd’hui en poste chez EMEIS (ex-Orpéa). Après avoir vécu la période du Covid au cœur de l’État, elle s’est mise à écrire une dystopie où une épidémie de maladie mentale mortelle se répand progressivement. Pour Émile, elle revient sur son parcours et sur l’écriture de ce premier roman.

Propos recueillis par Lisa Dossou et Maïna Marjany

Votre carrière dans la sphère politique débute lors d’un stage aux côtés d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En parallèle de mes études à l’ENS et à l’ESCP, j’entre à Sciences Po pour faire un master d’Affaires publiques. Un rêve de longue date car je voulais passer les concours de la fonction publique. À la fin de mon M1, je tente d’ailleurs l’ENA et je suis admissible puis je prévois de le repasser l’année suivante. Sauf que, finalement, tout s’enchaîne bien plus vite que prévu ! Je réalise mon stage de fin d’études à Bercy, dans le cabinet d’Emmanuel Macron alors ministre de l’Économie. À la fin, on me propose de rester en tant que chargée de mission puis conseillère. J’accepte ces postes et puis, au cours de l’année, Emmanuel Macron se déclare candidat à la présidentielle. On me propose de travailler au sein du mouvement En Marche !, mais je ne souhaite pas, à ce moment-là, travailler formellement pour un mouvement politique.

Après réflexion, j’intègre donc la Banque de France (autre concours que j’avais passé et où j’avais été prise). Je fais la campagne en parallèle, mais de façon bénévole. Je gérais le volet programmatique sur les dimensions économiques. En 2017, Emmanuel Macron est élu, à la surprise générale. On me propose de travailler à l’Assemblée nationale où le groupe La République en Marche vient d’obtenir une majorité, qui est aussi une majorité de primo-députés. C’est à la fois très enthousiasmant et très challengeant d’accompagner la structuration de ce nouveau groupe parlementaire et la formation de ces nouveaux députés. En parallèle, je fais aussi des missions de conseil en finance / économie pour le parti.

Comment vivez-vous les débuts de ce premier quinquennat ?

Pour être honnête, je ne connaissais pas grand-chose au Parlement. Mais je trouvais que c’était un moment vraiment singulier de notre histoire : la probabilité de voir arriver d’un coup 350 personnes dont beaucoup découvrent totalement un nouveau métier, c’est quand même assez rare. Les débuts du quinquennat étaient très stimulants. D’abord parce qu’un début de mandat est toujours plus simple qu’une fin, mais aussi parce que, par exemple, le premier projet de loi de finances qu’on fait adopter a un côté très fondateur, on pose les thèmes qui vont structurer les années suivantes. Il y avait un vrai enthousiasme, et grâce à la majorité, on avait les mains relativement libres, ce qui nous a permis d’avancer sur énormément de sujets.

Au bout de deux ans, une fois que tout était bien en place, j’ai estimé qu’il était temps pour moi de partir. Je ressentais quand même un certain syndrome de l’imposteur : je suivais de près des dossiers économiques et financiers liés aux entreprises… alors que je n’avais moi-même jamais travaillé dans le privé.

À ce moment, un concours de circonstances fait qu’on vous propose le poste de directrice de la stratégie de Saint-Gobain. Que vous a apporté cette expérience ?

C’était une expérience très formatrice. Quand je prends mon poste, l’entreprise est à la fois extrêmement solide, très mature, mais traverse alors une grande réorganisation interne. J’ai plongé dans le fonctionnement très matriciel, ce qui m’a beaucoup appris. Cela m’a donné à voir l’application concrète des sujets sur lesquels je travaillais à l’Assemblée. Puis le Covid est arrivé et mon poste a totalement changé : je suis passée à la gestion de crise, donc tout ce qui concernait la fermeture ou la réouverture des usines, les commandes de masques… Et très vite, je me suis retrouvée de nouveau en lien étroit avec le secteur public, notamment avec le ministère de l’Industrie, puisqu’on commandait et produisait des masques et du gel hydroalcoolique dans nos usines.

Pendant le Covid, vous êtes justement amenée à reprendre votre carrière politique en tant que conseillère partagée entre Matignon et l’Élysée. En quoi consistaient vos missions à ce poste qui n’existe plus aujourd’hui ?

C’était effectivement un poste assez particulier qui avait été créé au début du premier quinquennat. Concrètement, nous étions une petite dizaine à occuper exactement le même poste à la fois au cabinet du Premier ministre et à celui du président de la République. Pour ma part, j’avais un portefeuille économique que je suivais entre Matignon — principalement sous Jean Castex et Élisabeth Borne — et l’Élysée. Pendant près de quatre ans, ça a été très intense, c’était comme si j’avais deux métiers.

“« En tant que conseillère partagée, on se passe en quelque sorte le relais à soi-même : quand on prend une décision, on anticipe davantage sa mise en œuvre, parce qu’on voit les deux côtés de la machine. »”

Il y a d’ailleurs eu des débats sur la légitimité institutionnelle de ce poste, et c’est normal. Mais il y avait un vrai avantage : quand on est uniquement conseiller à l’Élysée, on peut parfois penser qu’on décide et que « l’intendance suivra » et à l’inverse à Matignon on n’a pas toujours le dessous des cartes.. En tant que conseillère partagée, on se passe en quelque sorte le relais à soi-même : quand on prend une décision, on anticipe davantage sa mise en œuvre, parce qu’on voit les deux côtés de la machine.

Comment avez-vous vécu cette période du Covid en plein coeur de la machine étatique ?

C’est peut-être une opinion un peu à contre-courant mais, pour moi, le Covid a aussi été une expérience extrêmement stimulante. Je n’ai jamais autant travaillé de ma vie. Les décisions prises un jour pouvaient être remises en question dès le lendemain, notamment sur les aides aux entreprises, dont les conditions évoluaient en permanence.

“« Intellectuellement, c’était passionnant de voir toute la machine de l’État mobilisée autour d’un seul enjeu. »”

Intellectuellement, c’était passionnant de voir toute la machine de l’État mobilisée autour d’un seul enjeu. Il y avait une forme d’unité politique assez rare : les différents partis se réunissaient chaque semaine, les décisions – parfois très difficiles – étaient prises de manière rapide et relativement fluide. On peut bien sûr débattre de l’efficacité de certaines mesures, mais j’ai le sentiment que nous avons fait du mieux possible, notamment avec le « quoi qu’il en coûte ».

Il y avait évidemment un aspect très anxiogène, dont je n’ai pas immédiatement pris la mesure sur le plan personnel. Commencer ses journées par l’analyse de chiffres alarmants est quelque chose de très éprouvant. Mais ce qui m’animait profondément, c’était l’idée de contribuer, à mon échelle, à quelque chose d’utile.

Votre retour dans le privé a eu lieu en novembre 2023, au début du second quinquennat d’Emmanuel Macron. Est-ce que ça avait un lien avec le contexte politique compliqué de ce nouveau mandat ?

Mon choix était assez personnel, j’estime qu’il est nécessaire que les conseillers se renouvellent régulièrement car ce sont des postes extrêmement éreintants. Il faut pouvoir garder une certaine fraîcheur et un engagement très fort dans sa mission.

L’ambiance du second quinquennat était aussi différente. Cela s’était ressenti dès la campagne. La première, très artisanale et originale, avait suscité beaucoup d’engouement. La seconde était, en comparaison, beaucoup plus classique. Puis un second quinquennat n’a jamais le souffle ni l’élan du premier. D’autant que le contexte de sortie du Covid n’a pas facilité les choses. En 2022, on a collectivement commencé à mesurer ce que nous venions de traverser, et cela a créé une forme de découragement voire de dépression dans la population.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale n’avait plus de majorité absolue, le déficit se creusait… Or, en France, gouverner sans majorité claire reste inhabituel, contrairement à ce que connaissent nos voisins allemands ou italiens par exemple. L’instabilité gouvernementale qui a suivi m’a conforté dans mon choix de partir.

Enfin, rejoindre le groupe EMEIS, qui sortait tout juste d’une grosse crise, m’est apparu assez stimulant. Travailler pour une entreprise confrontée aux enjeux du vieillissement de la population et de la santé mentale, dans un contexte de transformation avec un nouvel actionnaire public, avait pour moi une vraie portée d’intérêt général.

Vous êtes aujourd’hui directrice M&A, Stratégie, Innovation et directrice en charge de la Pologne, l’Irlande et l’Angleterre chez EMEIS (ex Orpéa). Êtes-vous abonnée aux double-casquettes ?

J’ai un faible pour les postes un peu atypiques, et celui-ci en est un parfait exemple. Mon travail se divise en deux volets : une partie très opérationnelle et une autre plus corporate. C’est exactement ce que je voulais parce qu’après quatre années de cabinet, j’avais peur de tomber dans une forme de routine.

Chez EMEIS, il fallait littéralement tout reconstruire après une crise à la fois financière, réputationnelle, de gouvernance… C’était un défi passionnant. Aujourd’hui, je siège au comité de direction pour les aspects stratégiques, et au comité exécutif au titre de la supervsion de nos activités en Pologne, en Irlande et au Royaume-Uni. Cette double casquette est extrêmement enrichissante : j’ai vraiment le sentiment que mes décisions « corporate » sont plus justes parce qu’elles sont éclairées par la réalité opérationnelle du terrain.

“« Chez EMEIS, il fallait littéralement tout reconstruire après une crise à la fois financière, réputationnelle, de gouvernance… C’était un défi passionnant. »”

Au-delà de votre trajectoire professionnelle, vous portez aussi des combats associatifs, notamment au sein d’Actives Women. Pourquoi cet engagement est-il important pour vous ?

C’est un sujet sur lequel j’étais déjà très investie à l’Élysée et à Matignon, notamment à travers les questions d’économie responsable et, en quittant mes fonctions, j’avais à cœur de poursuivre cet engagement autrement. Actives Women est une initiative portée par Marlène Schiappa, que j’avais connue au gouvernement et dont je connaissais la vision sur les droits des femmes.

L’association s’est notamment fait connaître grâce au programme Next Women 40, dont l’objectif est de mettre en lumière des femmes qui ont toutes les compétences pour accéder à des postes de direction dans les grandes entreprises comme celles du CAC 40. Les chasseurs de tête et les directions disent régulièrement qu’ils aimeraient recruter davantage de femmes mais qu’ils n’en trouvent pas. Nous avons donc construit une grille de critères exigeante, parfois même plus stricte que celle appliquée aux hommes, identifié les profils qui y correspondent, et nous publions cette sélection chaque année. C’est une façon volontairement un peu provocatrice de montrer que ces femmes ultra compétentes existent bel et bien. L’association mène aussi des actions de mentorat et d’accompagnement plus classiques.

En parallèle de cette carrière bien remplie, vous écrivez. Est-ce que l’écriture vous a toujours accompagnée ?

J'ai toujours écrit, en tout cas aussi loin que je m'en souvienne, mais je n’écrivais que pour moi-même. D’une part parce que je ne ressentais pas forcément le besoin d’être lue mais aussi parce que je n’avais pas le courage de me faire lire. Recevoir une critique sur son livre, c’est très personnel parce qu’on y met son âme quand on l’écrit et je pense que j’appréhendais cette étape.

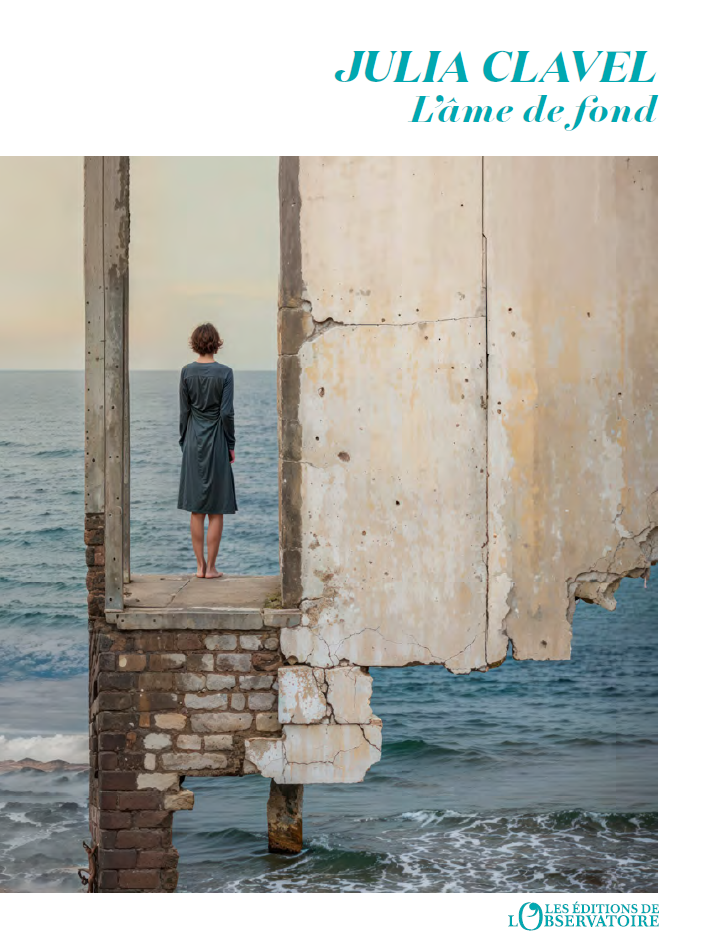

Comment vous est venue l’idée du roman L’âme de fond ?

L’idée m’est venue pendant ma dernière année en cabinet. Le monde politique est un terrain très fertile pour l’imaginaire, et le retour d’expérience du Covid m’a aussi beaucoup interrogée sur notre rapport au monde, sur la gestion de la crise, sur ce qu’elle a révélé, en bien comme en mal.

J’ai eu le sentiment qu’il y avait eu une forme de dépression collective après-coup, une perte de confiance diffuse et ça m’a interrogée. Était-ce uniquement le Covid ou quelque chose de plus profond qui avait été révélé à cette occasion ? C’est ce qui m’a amenée à m’intéresser à la santé mentale, un sujet que je connaissais mal. J’ai échangé avec des psychologues, mon regard a complètement changé sur ce sujet. J’étais assez sceptique initialement. Peu à peu, ces réflexions se sont transformées en matière romanesque. L’écriture s’est imposée presque naturellement, de façon très instinctive, parfois entre deux rendez-vous, dans le taxi, sur une note de téléphone. C’était devenu impossible de ne pas écrire.

“« Le monde politique est un terrain très fertile pour l’imaginaire, et le retour d’expérience du Covid m’a aussi beaucoup interrogée sur notre rapport au monde. »”

L’âme de fond est une dystopie où il existe une maladie mentale mortelle. Pourquoi ce sujet vous a-t-il particulièrement inspiré ?

Je crois que la santé mentale reste un sujet largement sous-estimé. Aujourd’hui, on en parle davantage, bien sûr, mais il existe encore un vrai décalage entre les discours et les moyens concrets qui y sont consacrés. Les stéréotypes restent très présents, et en dehors des grandes villes, ce sont encore des sujets difficiles à aborder. La dystopie me permettait de pousser ces réalités un peu plus loin, tout en restant ancrée dans quelque chose de très tangible : aujourd’hui encore, les personnes souffrant de troubles psychiques ont une espérance de vie plus faible.

En littérature, j’ai aussi le sentiment que la santé mentale est souvent traitée soit sous l’angle du développement personnel, soit de manière très spectaculaire et dramatique. Pourtant, dans la réalité, le plus fréquent, ce sont des formes de mal-être, de détresse diffuse, beaucoup plus ordinaires et finalement beaucoup plus universelles.

En quoi le format du roman — une dystopie chorale — permet d’aborder au mieux cette question de la santé mentale ?

Je suis persuadée que la fiction touche davantage que n’importe quelle autre forme d’écriture. Elle permet l’identification, fait appel à l’émotion, et c’est souvent ainsi que les choses évoluent. La dystopie, en particulier, permet d’explorer le pire pour mieux interroger le présent. C’est un véritable laboratoire.

“« La dystopie permet d’explorer le pire pour mieux interroger le présent. C’est un véritable laboratoire. »”

Le choix du roman choral s’est imposé pour montrer la diversité des trajectoires face à la santé mentale. On y suit quatre personnages dans leur quotidien et au moment de leurs consultations chez la psychologue, qui s’avère aussi être un des personnages. Les consultations sont uniquement construites en dialogues, pour placer le lecteur au même niveau que les personnages, comme s’ils étaient eux-mêmes la psychologue écoutant son patient. Ils ont tous des problématiques différentes, cela permet de montrer qu’il n’existe pas de profil type pour aller consulter. C’est un peu comme dans En thérapie, la série d’Arte, que j’ai pourtant regardée après avoir écrit le roman. À la différence que l’on suit également les personnages dans leur quotidien à travers une narration plus classique.

Qu’est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer la prise en charge de la question de la santé mentale ?

Cela va paraître inconscient dans la période d’austérité budgétaire qui est la nôtre, mais je suis d’avis qu’il devrait y avoir un remboursement des consultations chez les psychologues. Ne pas le faire est un facteur de non prise en charge très fort parce que peu de personnes peuvent se permettre de se payer une vraie thérapie. Certaines mutuelles remboursent trois à quatre séances par an. C'est un début mais ça ne permet pas d’aller très loin. Le psychiatre, qui lui est remboursé, ne propose pas du tout le même accompagnement, c’est un médecin, il n’est pas forcément là pour un suivi quotidien comme le psychologue. Le dispositif Santé Psy Étudiant est un modèle, il est très récent et devrait être étendu à d’autres populations.

Ensuite, il y a la question de la proximité et des déserts médicaux. L’accès à un psychologue est très limité en dehors des grandes villes. Les formats à distance se développent mais, pour créer un lien de confiance, ce n’est pas la même chose que voir quelqu’un en vrai. Finalement je pense qu’il y a aussi tout un travail sur les imaginaires à faire. J’ai échangé à ce sujet avec le psychologue Jean-Victor Blanc qui a crée le festival Pop and Psy. Le changement culturel ne se fera pas qu’en martelant des chiffres, il se fera à l’aide de représentations justes, d’une prise au sérieux du sujet avec un horizon positif. J’espère que L’âme de fond pourra y contribuer à son échelle.