Pourquoi s’engage-t-on dans l’armée ?

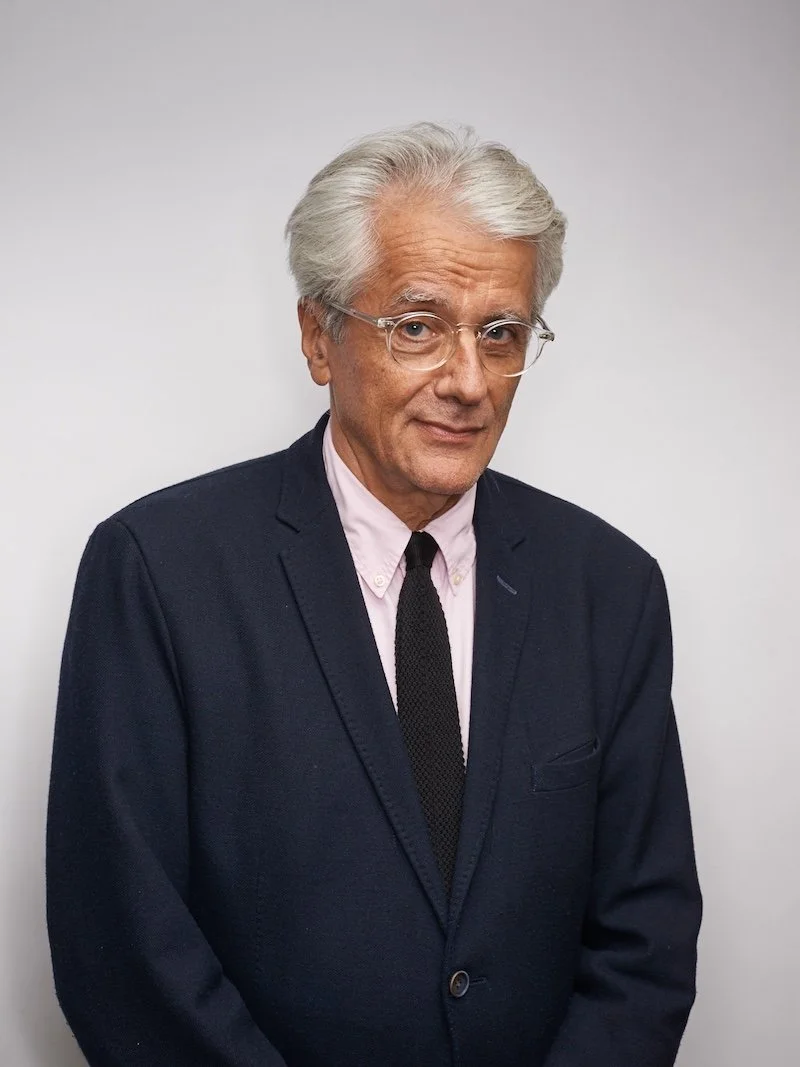

Le général Hervé de Courrèges, directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale et de l’enseignement militaire supérieur (IHEDN), et Pascal Perrineau, politologue et ancien président de Sciences Po Alumni, ont échangé autour du thème « Défense et citoyenneté : comment promouvoir l’engagement au service du bien commun ». Une rencontre organisée dans le cadre des Dialogues Sciences Po Alumni / IHEDN.

Propos recueillis par Bernard El Ghoul (promo 99), Maïna Marjany (promo 14), Lisa Dossou et Lise Mai

Comment a évolué le lien entre la nation et l’armée, matrice de l’engagement ?

Général Hervé de Courrèges : Je voudrais d’abord remettre en perspective un troisième homme dans l’affaire. On parle souvent du lien armée-nation, mais je pense que la bonne matrice pour aborder ce sujet, c’est de revenir à ce que disait Carl von Clausewitz sur la trinité clausewitzienne. Il y a trois parties dans une société qui se livre à la guerre : un gouvernement, une armée et un peuple. On ne peut réduire cet engagement militaire à la relation entre l’armée et le peuple, il y a tout de même une autorité politique qui interagit.

L’armée d’Ancien Régime était une armée de soldats payés ou de mercenaires donc le lien entre le peuple et l’armée était très distancié, voire éventuellement conflictuel. Finalement, la matrice de notre République, c’est la bataille de Valmy : d’un seul coup, le peuple prend les armes pour développer un idéal de liberté. Cette apparition brutale du peuple et des armées qui font corps va profondément marquer le citoyen en armes, qui correspond à notre vision actuelle. Puis, au XIXᵉ siècle, nous aurons un modèle qui mélange soldats professionnels et conscrits. La cruelle défaite de 1870 signe le fait qu’une armée professionnelle, qui n’a jamais autant combattu à l’extérieur (Crimée, Mexique…), est défaite sur le territoire national par manque d’effectif d’une nation qui ne portait plus les armes – 250 000 militaires français au départ contre 500 000 Prussiens. Ensuite, un grand travail de réappropriation du fait militaire par la société est réalisé : c’est par exemple celui de Renan et de Durkheim. Cela aboutit à ce que l’on a vécu en 1914, avec une nation qui prend les armes, qui se défend et qui arrive à vaincre l’ennemi allemand. Puis l’entre-deux-guerres, pour aller court, qui nous amène à nouveau sur cette cruelle défaite de 1940 qui, pour reprendre les propos de Marc Bloch, bientôt panthéonisé, n’a pas été que la défaite de l’armée française, mais aussi celle des élites et de la société, profondément saignée, abîmée, esquintée par la Première Guerre mondiale, et qui ne voulait plus se battre. Après, il y a la guerre froide et ce conflit sur un territoire français, qui était l’Algérie française, sur lequel on fait rentrer des conscrits.

Au moment de la guerre du Golfe, le président François Mitterrand prend la décision de ne pas envoyer d’appelés. Il signe donc la fin, quand bien même ce n’était pas exprimé à l’époque, de ce citoyen qui porte les armes pour aller défendre les intérêts supérieurs de la nation à l’extérieur des mers. En 1996, c’est l’apparition d’une armée exclusivement professionnelle avec la suspension du service national. Je pense qu’au-delà de la distance qui a été prise à ce moment-là entre les armées et le peuple, il y a aussi sûrement une distance qui a été prise entre le peuple et les autorités. Parce que sémantiquement, je trouve qu’il y a une vraie différence entre la notion de service, qui crée un devoir vis-à-vis d’une institution et la notion d’engagement, qui crée un devoir que l’on s’impose. D’ailleurs, c’est presque un pléonasme de parler d’engagés volontaires !

Pascal Perrineau, sur le plan civil, on observe ce que vous appelez un crépuscule de l’engagement. Y a-t-il une spécificité de l’engagement militaire en France ? Et est-ce que vous observez moins de défiance envers l’armée qu’envers les autres institutions françaises ?

Pascal Perrineau : J’ai été très attentif à ce que vous disiez, général, sur la rupture, au milieu des années 90, du lien entre le peuple et le gouvernement, responsable du pouvoir militaire. Et peut-être que c’est un des éléments trop négligés de cette crise de défiance qui, depuis lors, s’est installée très fortement entre le pouvoir politique et le peuple. Cela contribue à éclairer l’isolement actuel des institutions politiques par rapport à ceux qui, pourtant, investissent de leur confiance ce pouvoir politique lors des élections.

À Sciences Po, le Cevipof a lancé il y a 15 ans un baromètre qui mesure chaque année le degré de confiance que les Français ont vis-à-vis des institutions. Tous les ans, on constate que la défiance ne cesse de se creuser, sauf vis-à-vis de certaines institutions, parmi lesquelles l’armée est au premier plan. Dans les derniers résultats parus en février, on constate que 74 % des Français disent avoir confiance dans l’armée. C’est beaucoup plus que toutes les autres institutions (régaliennes, politiques, économiques, sociales) : 37 % ont confiance en la justice, 44 % dans les grandes entreprises privées, 50 % dans les associations, 68 % dans l’école publique… J’ai aussi pu observer une certaine évolution parmi les étudiants de Sciences Po. Auparavant, ils étaient très peu à envisager une carrière militaire. Mais, depuis une dizaine d’années, un certain nombre de jeunes font Sciences Po avec comme objectif de s’engager dans l’armée ou dans des institutions régaliennes comme la police, la gendarmerie... Un phénomène qui s’observe alors que l’Europe est à nouveau menacée.

Ce crépuscule de l’engagement, dont on parle extrêmement souvent, n’a donc pas lieu à tous les étages de la société. L’armée bénéficie d’une cote de confiance peu commune. On va ensuite, dans notre échange, certainement, voir comment transformer cette confiance, la pérenniser et comment recréer un lien après la professionnalisation extrême de la défense en France.

Selon vous, quels sont les éléments qui motivent les nouvelles générations à intégrer l’armée ?

Gal H. de C. : Une bonne matrice de compréhension, c’est de revenir au fond de la question : « Pourquoi fait-on la guerre ? » La réponse est connue depuis longtemps. Thucydide l’a écrit il y a 2 500 ans, on fait la guerre pour trois raisons fondamentales qui n’ont pas varié : l’intérêt, la peur et l’honneur. Aujourd’hui, dans notre société démocratique qui a cet immense privilège de ne pas avoir connu la guerre depuis si longtemps, qu’est-ce qui va amener un soldat, une jeune Française, un jeune Français à s’engager dans nos rangs ? Ce n’est pas pour un de ces trois motos, puisqu’il ne peut pas l’expérimenter aujourd’hui. La chose la plus importante est sûrement la notion de valeur, c’est-à-dire quelque chose qui transcende l’individu. On s’engage pour des valeurs. Un jeune qui vient dans nos rangs veut aller vers quelque chose qui lui fait lever les yeux vers les cimes et pas vers le bout de ses chaussures. Et pourquoi ? Parce que pour s’engager dans l’armée, il faut être capable d’aller dans la transgression suprême, c’est-à-dire prendre une vie parce que le chef de l’État, président de la République, élu au suffrage universel, en a décidé ainsi. Et, en contrepartie, donner la sienne. Tout ça dans une logique de parfaite maîtrise de la violence pour ne pas avoir les dégâts collatéraux qu’assument d’autres nations. Ce n’est pas comme apprendre un autre métier.

“« L’engagement militaire est la participation à une aventure collective, ce qui va à l’encontre de l’individualisme qui se développe dans nos sociétés »”

La deuxième raison de l’engagement militaire est la participation à une aventure collective, ce qui va sûrement à l’encontre de quelque chose qui se développe trop dans notre société et dont nous sommes tous victimes : l’individualisme. Et ce collectif est au cœur de l’homme, puisque l’homme est un animal social qui a besoin d’être en connexion avec les autres.

Troisièmement, c’est aussi la capacité à s’assumer tel qu’on est. Je pense que l’armée révèle les individus. En mettant un uniforme, on n’est plus regardé au travers de la couleur de nos chaussettes ou de notre cravate. Et il n’y a pas de plus grand escalier social que l’armée ; au terme d’un effort et d’un engagement de tous les instants, on peut progresser jusqu’au rang de général. Et puis, il y a sûrement aussi le sujet de l’aventure. L’armée amène à vivre des choses exceptionnelles au sein des frontières comme à l’extérieur de celles-ci.

La demande d’engagement est-elle d’autant plus forte que les temps sont durs ?

Gal H. de C. : Les temps sont durs, mais tout est relatif. Les temps sont différemment durs pour le soldat ukrainien dans la tranchée face au Russe que pour celui qui est à Kiev. Toutefois, pour citer la Revue nationale stratégique : « Nous entrons dans une nouvelle ère, celle d’un risque particulièrement élevé d’une guerre majeure de haute intensité en dehors du territoire national en Europe, qui impliquerait la France et ses alliés, en particulier européens, à l’horizon 2030, et verrait notre territoire visé en même temps par des actions hybrides massives. ». Le président de la République a signé ça. Ce n’est pas un scénario apocalyptique d’une série à succès. C’est le scénario préférentiel de la France, validé par toutes les personnes qui analysent le contexte dans lequel nous évoluons aujourd’hui, qui dit que d’ici 2030, nous avons un risque majeur d’une guerre en Europe avec des rétroactions importantes et violentes sur le territoire national. Cela veut dire que les temps durs vont engager toute la nation. Le temps s’accélère : on le voit déjà avec le survol d’avions russes au-dessus de l’Europe. Nous nous rassurons en nous disant qu’ils ont fait une erreur de navigation, en nous pensant protégés par notre situation géographique, à l’extrême occidental de l’Europe. Mais, la vérité, c’est qu’ils sont là et que la menace nous concerne tous. La question n’est pas de savoir si la guerre arrive ou non mais de savoir si nous sommes prêts à défendre notre continent et ses valeurs.

“« Dans un contexte où tout divise, l’armée rassemble, et ce n’est pas à négliger dans un paysage politique qui cherche des vecteurs d’unité. »

”

P. P. : Les jeunes sont conscients de la situation, comme le montre une étude sur les 18-25 ans et la guerre réalisée par le Cevipof en 2023. Il y a une gravité dans la jeunesse française ; près de 50 % pensent la guerre probable sur le sol français. On se demande alors si c’est une gravité qui tétanise ou au contraire qui oblige. Et là, les chiffres parlent pour nous : 57 % des jeunes français seraient prêts à s’engager dans l’armée si un conflit touchait la France et 63 % seraient prêts à se battre en civil dans cette situation. Sans compter que ce désir d’engagement chez les jeunes à la particulartié d’être est presque universel : il touche toutes les sensibilités politiques, toutes les catégories sociales et ethno-culturelles, etc. C’est-à-dire que, dans un contexte où tout divise, l’armée rassemble, et ce n’est pas à négliger dans un paysage politique qui cherche des vecteurs d’unité.

Comment prépare-t-on le terrain de l’engagement ?

Gal H. de C. : À la fin de la guerre froide, on avait l’idée de rapprocher l’éducation nationale et la défense. Pour ce faire, il a été décidé la mise en place dans les territoires de ce que j’appelle les trinômes académiques. Un trinôme académique est constitué d’une représentant de l’éducation nationale, d’un représentant du ministère de l’Agriculture et d’un représentant de l’autorité militaire locale. Il a deux missions essentielles. D’abord, acculturer le monde de l’éducation aux sujets de défense qui peuvent être très abstraits, en commençant par former les formateurs. Ensuite, réaliser une multitude d’activités locales de circonstances pour faire ce qu’on appelle des rallyes citoyens, des rallyes mémoriels au cours desquels sont données des explications clés de l’histoire du territoire et de son rapport à la défense aux plus jeunes. Ce travail permet de créer la citoyenneté, de faire prendre conscience aux jeunes de tout ce qu’ils ont reçu, du patrimoine dont ils sont aujourd’hui les dépositaires. On leur explique qu’ils seront à la hauter de leurs anciens et ce dès qu’ils sont en capacité de comprendre un peu l’histoire et la géographie, au collège. Je salue d’ailleurs le travail des professeurs qui travaillent sur ces missions avec courage.

Beaucoup de jeunes sont aujourd’hui réservistes. Quels sont le rôle et la place de la réserve aujourd’hui ?

Gal H. de C. : Il y a toujours eu des réservistes mais en 2015, à la suite des attentats, il y a eu un vrai bouleversement. Le glaive était porté au cœur de la nation et l’armée ne pouvait pas être seule. Il y a donc eu cette idée de lancer une garde nationale qui englobe toutes les réserves. Parce qu’effectivement, il y a plusieurs réserves : certaines sont plutôt connues, comme les réerves de premier et de deuxième rang, d’autres moins, comme la réserve industrielle de défense que souhaite monter la Direction générale pour l’Armement. Ce serait une réserve de fraiseurs, de mécaniciens qui s’engageraient en cas de hausse de production des équipements militaires. Il y a aussi la réserve de sécurité civile, les réserves de la police et de la gendarmerie… Également une réserve diplomatique qui se construit pour armer le Centre interministériel de crise du Quai. En fait, chacun peut s’engager en fonction de ses talents, de ses compétences, de ses envies. Et ce système de réserve est assez adapté à nos sociétés habituées à un temps de paix long : ça permet d’avoir un certain nombre de personnes qui sont préparées et ont un minimum de connaissances, capables de s’agréger à un dispositif militaire. Aujourd’hui, on ne peut pas entretenir des effectifs massifs donc on a recours à ces réserves. D’ailleurs d’ici 2030, l’objectif est que la réserve militaire double, toujours dans cette logique de citoyenneté.

“« Ce système de réserve est assez adapté à nos sociétés habituées à un temps de paix long : il permet d’avoir un certain nombre de personnes préparées et capables de s’agréger à un dispositif militaire. »”

P. P. : Au-delà des jeunes, c’est toute la population qui éprouve le sentiment qu’il faut faire quelque chose personnellement pour participer à l’effort de la nation. Notre Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, 39 ans, est un réserviste de la Gendarmerie. Il y a cette volonté d’être au côté de l’armée, d’être un supplétif au meilleur sens du terme qui pourra se mobiliser le moment venu en fonction de ses capacités techniques, professionnelles, etc. Et c’est assez nouveau pour le souligner. Quand j’étais étudiant, l’antimilitarisme était une réalité politique évidente : il a presque disparu ajourd’hui. Ce n’est pas négligeable ! Je crois beaucoup à la force des signaux faibles. Quand tous les signaux faibles s’allument ensemble, ça crée une force. En s'engageant dans l’armée, les jeunes attendent un retour, ils veulent pouvoir constater leur efficacité. C’est un besoin de reconnaissance que nous avons mis au clair avec la politologue Anne Muxel dans une étude sur le sujet. Et d’ailleurs, l’armée s’adapte aux changements sociaux et aux besoins exprimés. Aujourd’hui, nous sommes la quatrième armée la plus avancée au monde en termes de féminisation !

Quel est le rôle de l’IHEDN dans l’engagement citoyen ?

Gal H. de C. : L’IHEDN répond précisément à ce qu’exprime la revue nationale stratégique : « Il est indispensable que la nation tout entière se mobilise pour faire face à ces rétroactions sur le territoire national. Cela passe par un renforcement de la résilience de la France, une implication de ses citoyens pour la défense et sa sécurité nationale, par une mobilisation globale et par un véritable réarmement moral de la population, notamment de la jeunesse ». Pourquoi est-ce important que notre nation fasse corps ? Parce que nos adversaires nous jaugent, nous testent, mesurent la capacité de notre société à se disloquer ou à faire corps. Il est donc essentiel que notre nation ne coure pas les sirènes de la dislocation nationale, que malgré les clivages, les discussions, nous soyons unis. Aussi parce que cette union donne de la légitimité aux militaires. En langage militaire, on dit souvent que la cohésion nationale, c'est le centre de gravité de notre pays. C'est là où l'adversaire portera le glaive.

Pour ce qui est de l’IHEDN, c’est un organisme rattaché au Premier ministre qui porte une vision large de la défense nationale. Elle touche les secteurs de l’économie, de l’industrie, de la diplomatie… Depuis notre création en 1936, nous sommes un acteur interministériel de la défense et avons trois missions principales : contribuer à la cohésion nationale, cultiver l’esprit de défense et favoriser la réflexion stratégique. Pour ce faire, nous faisons des sessions qui s'adressent à tout public, notamment des sessions jeunes, sur différentes thématiques en fonction des régions qui nous permettent de former près de 2 500 auditeurs par an. Ces auditeurs, on essaye ensuite de leur montrer les différentes voies possibles pour s’engager : en étant bénévole dans une association, pour le service public, en animant eux-mêmes une session une fois de temps en temps…

Observez-vous de nouvelles formes d’engagement citoyen émerger ?

P. P. : Il faut faire attention quand on dit que notre société est de plus en plus individualiste. Les individus sont à la recherche de groupes d’appartenance. Dans ce cadre, il y a beaucoup d’engagement chez les jeunes qui s’inscrit dans une volonté d’agir avec et pour les autres. Ils sont nombreux dans les associations d’entraide, de lutte contre la faim dans le monde, il y a aussi cette dimension internationale. En fait, ce qui a baissé c’est un engagement qu’on pourrait qualifier de politique, c’est-à-dire dans des syndicats par exemple. Ce qui se développe en revanche, ce sont les organisations à enjeu unique : elles font l’objet d’engagement parce que les jeunes ont un sentiment d’efficacité. Le problème est que, par conséquent, ces formes d’engagement sont moins durables. Il faut essayer d’institutionnaliser cette volonté d’engagement qui existe chez les jeunes. Je crois que l’armée est capable de faire ça : un collectif qui vous donne envie de vous transcender, tout en entretenant ce sentiment d’appartenance.

Cet article a initialement été publié dans une version courte dans le numéro 34 d’Émile, paru en novembre 2025.